Dans mes projets de recherche, j’ai constaté que les incidents numériques liés à la gestion des données personnelles dépassent largement les simples défaillances techniques. Le vrai danger ne vient pas toujours d’un bug, mais souvent d’une utilisation opaque, abusive ou manipulatrice des données individuelles. On se souvient encore de l’affaire Cambridge Analytica, où des millions de citoyens européens ont vu leurs données personnelles siphonnées à leur insu, dans un but électoral. Plus récemment, TikTok, Temu, Shein… et d’autres plateformes sont dans le viseur des États-Unis ou la France pour des pratiques similaires. Quand ce ne sont pas les données elles-mêmes, ce sont nos comportements cognitifs qui deviennent la marchandise. Facebook, par exemple, a longtemps été accusé d’amplifier les nouvelles négatives, jouant sur notre peur ou notre colère pour capter l’attention. TikTok, de son côté, optimise les récompenses émotionnelles dans l’interaction, modifiant nos routines d’attention, surtout chez les plus jeunes.

Face à cette avancée technologique galopante, des régulations ont vu le jour : RGPD en Europe, CNIL en France, CDP au Sénégal, CNDP au Maroc… ou encore le PATRIOT ACT, dans un autre registre. Ces initiatives sont cruciales, mais elles restent souvent en décalage avec la vitesse à laquelle évoluent les technologies. Jusqu’à présent, les États semblent courir derrière les big tech, sans jamais réussir à imposer un véritable rapport de force équilibré. Par contre, je n’ai pas encore trouvé un modèle qui incarne un véritable juste milieu entre l’utilisateur et les géants du numérique, un espace où l’État jouerait pleinement son rôle de garant : ni oppresseur, ni spectateur, mais facilitateur. Et pourtant, ce rôle de trait d’union entre l’utilisateur et les plateformes pourrait devenir une solution innovante et puissante pour les années à venir.

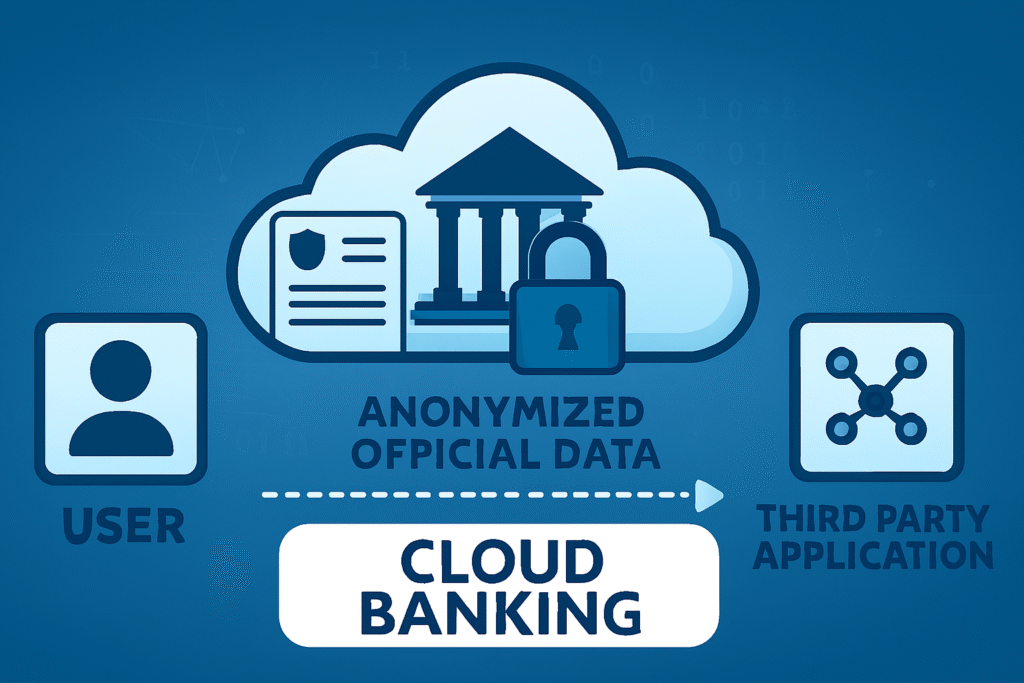

Et si les États bancarisaient les données personnelles comme des comptes bancaires digitaux, sécurisés, anonymisables et contrôlables ?

Un citoyen pourrait y stocker, gérer et monnayer l’usage de ses propres données, choisir ce qu’il partage et à qui. Des infrastructures comme GAIA-X en Europe tentent d’ouvrir cette voie, mais j’ai voulu pousser la réflexion plus loin : imaginer un écosystème souverain, responsable et centré sur l’humain, où les données ne seraient plus une proie, mais une ressource à gérer librement et éthiquement.

Vers un nouveau contrat social numérique : la Banque des Données Personnelles

Concept fondateur : chaque individu serait titulaire d’un « compte de données personnelles » à l’exemple de France-connect ou encore plus loin d’un compte bancaire, mais dédié à une identité numérique. Ce compte rassemblerait l’ensemble de nos traces numériques : données d’usage (temps d’écran, interactions), données biométriques (empreintes, reconnaissance faciale), comportementales (habitudes de navigation, préférences d’achat) et administratives (état civil, historique fiscal, documents officiels). Ces données seraient classées selon leur degré de sensibilité par exemple, une adresse IP de navigation sur une plateforme où l’ID de la personne approuve déjà toutes les informations confidentielles sans les partager serait considérée comme moins sensible qu’un scan de passeport ou des résultats médicaux: les nouvelles démarches comme celle de LinkedIn sur les vérifications des comptes.

Ce compte serait modulable (chacun choisirait ce qu’il veut activer ou non), exportable (pour migrer ses données d’un service à un autre sans perte), interopérable (pour éviter l’enfermement dans les écosystèmes fermés de type Google ou Apple), et surtout monétisable à la demande de son titulaire. Le citoyen déciderait lui-même s’il souhaite céder temporairement certaines données à des projets commerciaux (Recevoir les articles pouvant lui plaire ou convenir) , scientifiques, des start-ups, ou des institutions publiques avec un contrat clair,une contrepartie équitable, et un droit de révocation permanent. Il s’agit donc d’un renversement total du paradigme actuel, où l’on subit les conditions opaques des plateformes.

Le rôle de l’État : ce système ne serait pas un outil de surveillance, mais plutôt une infrastructure publique comparable à une « banque nationale des données citoyennes ». L’État aurait pour mission de :

- Garantir la sécurité des comptes via un chiffrement de bout en bout, une double authentification, et des audits réguliers.

- Anonymiser les données par défaut, sauf exception validée par l’usager.

- Encadrer les usages commerciaux ou gouvernementaux : tout accès aux données devrait être déclaré, validé par l’utilisateur, et retraçable à tout moment.

Les plateformes numériques (réseaux sociaux, applications, jeux, etc.) devraient se connecter à ces comptes via une interface sécurisée, en respectant le cadre de confidentialité et les lois locales. Par exemple, une application installée en France ou au Sénégal ne pourrait pas exiger des données biométriques sans justification, ni transférer ces données hors du pays sans autorisation explicite.

En cas de non-respect des règles, des sanctions automatiques seraient prévues : amendes proportionnelles au chiffre d’affaires, suspension temporaire d’accès, voire blocage du service. À l’image du RGPD européen, mais avec une capacité d’exécution renforcée, notamment grâce à une interopérabilité entre les États adoptant le même protocole.

Les données personnelles sont devenues aujourd’hui aussi sensibles que les transactions bancaires. Elles ne se limitent plus à de simples informations administratives : elles ouvrent une fenêtre directe sur l’individu, son environnement, ses comportements et même ses vulnérabilités. Leur exploitation permet un décodage en temps réel de la vie humaine, ce qui confère à ceux qui les contrôlent un pouvoir inédit. Le débat autour du weaponizing autism illustre bien cette dérive : il ne s’agit plus seulement de questionner les biais ou les limites des IA civiles, mais d’anticiper les usages industriels et stratégiques de ces technologies, dont l’impact pourrait être encore plus déstabilisant. Cette situation alarmante se reflète dans l’économie mondiale : les GAFAM, en capitalisant presque exclusivement sur la DATA, atteignent des valorisations boursières supérieures à celles d’entreprises centenaires opérant dans des secteurs stratégiques comme le pétrole. Là où TOTAL ou d’autres géants de l’énergie reposent sur des ressources physiques, les plateformes numériques bâtissent leur empire sur une ressource invisible, mais infiniment plus intrusive : nos vies numériques. Face à ce déséquilibre, il devient urgent de repenser un contrat social numérique. Les États ne peuvent plus se contenter de courir derrière les géants technologiques avec des régulations fragmentées et souvent obsolètes. Ils doivent assumer un rôle de tiers de confiance, garantissant la souveraineté des citoyens sur leurs données, à l’image d’une banque nationale des données personnelles. Ce modèle, fondé sur la transparence, l’anonymisation par défaut, la traçabilité et la monétisation équitable, permettrait de transformer la donnée en ressource partagée et éthique, plutôt qu’en marchandise exploitée dans l’ombre. C’est à cette condition que nous pourrons rééquilibrer le rapport de force entre individus, États et plateformes, et bâtir une souveraineté numérique réellement protectrice et émancipatrice.